Советская научно-фантастическая литература, возвеличивающая стремление к исследованию космоса, победу науки, объединение внешней и внутренней гармонии человека, идеалы справедливости и гуманизма, заслуженно признается отдельным течением в литературе. В чем же заключается секрет успеха известных мастеров пера советской школы? И как их профессиональные знания в области геологии, физики, военного дела, палеонтологии и других наук помогали им в творчестве?

В период с 30-х по 50-е годы ХХ века советская научная фантастика достигла своего расцвета. В отличие от западной фантастики того времени, где главные герои часто оказывались одинокими путешественниками, советская фантастика представляла человека вместе с другими людьми, как сильного, выносливого и нацеленного на достижение цели, способного найти решение любых проблем.

В период с 30-х по 50-е годы ХХ века советская научная фантастика достигла своего расцвета. В отличие от западной фантастики того времени, где главные герои часто оказывались одинокими путешественниками, советская фантастика представляла человека вместе с другими людьми, как сильного, выносливого и нацеленного на достижение цели, способного найти решение любых проблем.

Часто в центре сюжета находится ученый, инженер или другой персонаж, который успешно решает поставленные перед ним задачи благодаря совокупности силы воли и глубоких знаний. В произведении прославляется победа науки, гармония внешней и внутренней красоты человека, идеалы взаимопомощи, преданности, честности и непоколебимой воли.

Советская научная фантастика отражает веру в человечество, его космическое будущее и потенциал каждого человека, который, работая над собой, готов шагнуть в Космос с гордо поднятой головой.

Кто такие эти люди - представители золотого века советской научной фантастики?

Алексей Толстой: «Аэлита» (1924 г.)

Алексей Николаевич Толстой (1883–1945) был талантливым писателем, который творил в различных жанрах. Он глубоко изучал историю России, что нашло отражение в его произведениях, таких как "День Петра" и "Наваждение", а затем в историческом романе "Петр Первый". Помимо этого, в творчестве писателя всегда присутствовали элементы фольклора, что нашло отражение в сборниках "Сорочьи сказки" и "Русалочьи сказки", где он показал богатство образов и красоту русского народного творчества.

Во время начала Первой мировой войны, Алексей был освобожден от военной службы, но все равно добровольно отправился на фронт в качестве военного корреспондента газеты "Русские ведомости". Писатель стремился разобраться в причинах конфликта, постигнуть его суть, и в своих статьях Толстой искренне восхищался мужеством русского народа.

После Октябрьской революции Алексей Толстой покинул Россию и провел некоторое время в Париже и Берлине. Именно в Берлине, испытывая глубокую тоску по Родине, он приступил к работе над своим первым фантастическим романом "Аэлита", который рассказывал о путешествии землян на Марс. Герой романа оказался так же далек от земли, как сам писатель был далек от своей Родины во время написания произведения.

«…Пылающее, косматое солнце стояло высоко над Марсом. Такое солнце видывали в Петербурге, в мартовские, ясные дни, когда талым ветром вымыто все небо…»

"Аэлита" - этот роман считается первым фантастическим произведением в русской литературе, которое оказало значительное влияние на развитие этого жанра в России. Он сочетает в себе элементы утопии, приключений и фантастики. Научная составляющая истории основана на исследованиях русского ученого Константина Циолковского, в частности, на его работе "Исследование мировых пространств реактивными приборами".

Приземлившись на Марс, персонажи обнаруживают атлантов, которые переселились на красную планету двадцать тысяч лет назад. Среди местных жителей выделяется прекрасная Аэлита, дочь главы Высшего совета. Между ней и землянином возникают чувства. Однако в это время начинается революция...

Приземлившись на Марс, персонажи обнаруживают атлантов, которые переселились на красную планету двадцать тысяч лет назад. Среди местных жителей выделяется прекрасная Аэлита, дочь главы Высшего совета. Между ней и землянином возникают чувства. Однако в это время начинается революция...

Таким образом, Толстой метафорически анализирует революцию, описывая ее как неизбежный этап развития человека и истории. Через призму легенды об Атлантиде писатель ищет место человеческим судьбам во Вселенной. Фантастика дает ему пространство, которого не предоставит ни один другой жанр. Это помогает дистанцироваться и оценить текущие события на Родине. После этого анализа Толстой отказывается от эмиграции и возвращается в Россию, где в 1923 году завершает создание "Аэлиты".

Роман "Аэлита" рассказывает о любви, жажде жизни, силе и духовном героизме. В книге присутствует динамика, захватывающие приключения и энергия человеческого стремления. В то же время внедрение темы Атлантиды в сюжет вызывает размышления о эзотерическом подтексте произведения. Некоторые идеи романа можно проследить до "Истории Атлантиды" Уильяма Скотта Эллиотта, которая в свою очередь перекликается с "Тайной доктриной" Е.Блаватской.

«…Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами… Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, — где ты, где ты, любовь?»

Роман стал настоящим хитом в Советском Союзе - уже в 1924 году по нему был снят немой фильм режиссера Я. Протозанова, появилось множество книг, которые либо имитировали "Аэлиту", либо развивали ее сюжет, и само имя Аэлита стало очень популярным.

Александр Беляев: «Голова профессора Доуэля» (1924 г.), «Человек-амфибия» (1928 г.), «Ариэль» (1941 г.).

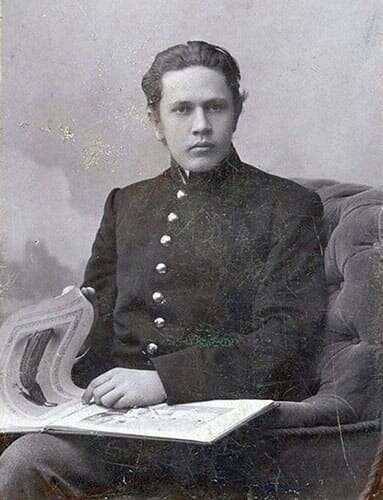

Александр Романович Беляев (1884–1942) был сыном православного священника из Смоленска. По желанию отца он пошел учиться в семинарию. С самого детства у него была страсть к полетам: он прыгал с крыши с зонтом, представляя себя парашютистом, и придумывал различные устройства, похожие на крылья. Однажды одна из таких игр закончилась серьезной травмой спины, от которой он страдал всю свою жизнь.

В молодости Беляев решил стать юристом. После нескольких трудных лет профессионального роста и потери отца, Александр выигрывает знаменитое дело, получает хорошее вознаграждение и отправляется в путешествие по Европе. Там он, наконец, осуществляет свою давнюю мечту и поднимается в воздух на гидроплане.

Похоже, что Александр заинтересован во всем на свете, трудно представить более разностороннего человека: в 16 лет он самостоятельно изобретает стереоскопический проекционный фонарь, участвует в строительстве баррикад во время революции 1905 года вместе с московскими студентами, меняет юридическую практику на должность редактора газеты "Смоленский вестник", а затем возвращается обратно. Он увлекается музыкой, живописью, фотографией.

Похоже, что Александр заинтересован во всем на свете, трудно представить более разностороннего человека: в 16 лет он самостоятельно изобретает стереоскопический проекционный фонарь, участвует в строительстве баррикад во время революции 1905 года вместе с московскими студентами, меняет юридическую практику на должность редактора газеты "Смоленский вестник", а затем возвращается обратно. Он увлекается музыкой, живописью, фотографией.

Александр является страстным театралом, а также режиссером, драматургом, декоратором и... актером: вместе с виолончелисткой Ю. Н. Сабуровой он поставил оперу-сказку "Спящая царевна" и однажды заменил заболевшего актера в группе Станиславского во время гастролей в Смоленске.

В 1915 году он переехал с матерью в Ялту после тяжелого заболевания, которое заставило его провести 6 лет прикованным к постели. Оставленный молодой женой, он не сдался, а продолжал писать стихи, изучать иностранные языки, медицину, биологию, историю, технику и много читать произведения Циолковского, Герберта Уэллса, Жюля Верна.

Его жизненный путь был разнообразен: от заведующего школой-колонией до инспектора уголовного розыска и библиотекаря. Он путешествовал по разным городам, начиная с Смоленска и заканчивая Заполярьем, где выдвигал идеи по озеленению города и строительству "аэроэлектростанции" - устройства для генерации энергии из ветра.

В 1924 году в Москве был опубликован первый значительный фантастический роман Александра Беляева под названием "Голова профессора Доуэля". Этот роман стал отправной точкой для "беляевской эпохи". В нем затрагивается тема возможности существования "головы без тела" благодаря прогрессу техники. Во время собственной продолжительной болезни и частичного паралича писатель задумывался над подобными идеями. Роман был высоко оценен Гербертом Уэллсом, который назвал его "чудесным" и отметил, что он значительно отличается от западных произведений.

«Перед лицом бога один день — как тысяча лет».

В 1928 году он переехал в Ленинград с семьей и начал активно заниматься литературной деятельностью. Он стал первым советским писателем, который полностью сосредоточился на жанре научной фантастики.

Известность приобрел роман Беляева «Человек-амфибия», который можно назвать гимном Океану, Человеку и Любви.

«Вода была очень теплая и прозрачная: каждый камень на дне был отчетливо виден. Ближе к берегу со дна поднимались кораллы — неподвижно застывшие кусты подводных садов. Мелкие рыбки, отливавшие золотом и серебром, шныряли между этими кустами.»

Основной персонаж — парень-рыба, молодой человек, который после операции, спасшей его жизнь, обретает способность жить под водой. Профессор Сальватор, который пересадил ему жабры акулы, выступает здесь как спаситель и, в некотором смысле, исследователь. Сам же герой оказывается перед читателем как пленник обстоятельств, но одновременно как триумф научного мышления — и, конечно, как живой, чувственный Человек, готовый бороться до последнего за свою любовь. Эмоциональная сага о любви Ихтиандра и Гуттиэры прославила имя Беляева навсегда.

«Почему это, — думает Ихтиандр, — если плыть навстречу волнам, они кажутся темно-синими, а оглянешься — позади они бледные?»

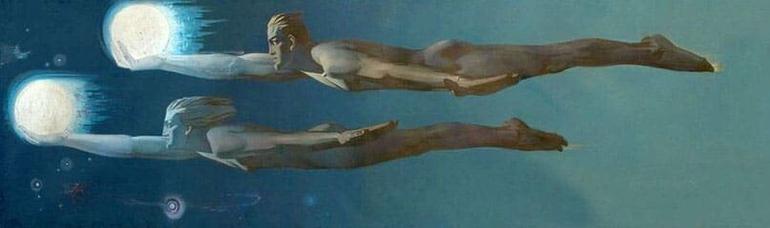

В 1930-х годах Беляев был увлечен космосом. Его интерес к работам Циолковского вдохновил создание романов "Воздушный корабль" и "Вторая луна". Перед началом войны и ухудшением его тяжелого заболевания писатель выпустил свой последний роман - "Ариэль". Критики высоко оценили его, а сама книга стала вершиной писательского мастерства. Рассказывается история юноши из знатной семьи, учащегося в таинственной индийской школе. Обучение там опасно - многие дети в "Дандарате" теряют рассудок, и лишь немногие находят в себе силы дойти до конца и раскрыть свои паранормальные способности. Так, главный герой Ариэль, благодаря секретному эксперименту и своим усилиям, обретает способность к полету. Книга ведет читателя через психологический лабиринт, позволяя полностью погрузиться в переживания героя и его мир.

В 1930-х годах Беляев был увлечен космосом. Его интерес к работам Циолковского вдохновил создание романов "Воздушный корабль" и "Вторая луна". Перед началом войны и ухудшением его тяжелого заболевания писатель выпустил свой последний роман - "Ариэль". Критики высоко оценили его, а сама книга стала вершиной писательского мастерства. Рассказывается история юноши из знатной семьи, учащегося в таинственной индийской школе. Обучение там опасно - многие дети в "Дандарате" теряют рассудок, и лишь немногие находят в себе силы дойти до конца и раскрыть свои паранормальные способности. Так, главный герой Ариэль, благодаря секретному эксперименту и своим усилиям, обретает способность к полету. Книга ведет читателя через психологический лабиринт, позволяя полностью погрузиться в переживания героя и его мир.

«Будь счастлива! — сказал он и улыбнулся. Но улыбка бога была печальною. И боги могут иногда завидовать простым людям.»

В своих романах, написанных задолго до войны, Александр Беляев предвидел множество научных открытий и изобретений, которые стали реальностью в будущем. Он описал подводные поселения и фермы, появление телевидения и радиолокаторов, первый выход в открытый космос и строительство орбитальных станций, трансплантацию и выращивание органов, пластическую хирургию, регулирование роста через воздействие на эндокринную систему, крио-сон, синтетические препараты, способные бороться с утомлением и стимулировать мозг и многое другое.

В своих романах, написанных задолго до войны, Александр Беляев предвидел множество научных открытий и изобретений, которые стали реальностью в будущем. Он описал подводные поселения и фермы, появление телевидения и радиолокаторов, первый выход в открытый космос и строительство орбитальных станций, трансплантацию и выращивание органов, пластическую хирургию, регулирование роста через воздействие на эндокринную систему, крио-сон, синтетические препараты, способные бороться с утомлением и стимулировать мозг и многое другое.

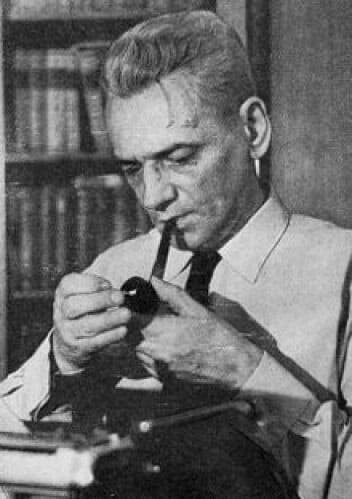

Иван Ефремов: «Туманность Андромеды» (1957 г.), «Час быка» (1963 г.) «Таис Афинская» (1969 г.)

Иван Антонович Ефремов (1908–1972) был выдающимся палеонтологом и писателем-фантастом. В его произведениях отчетливо прослеживаются идеалы идеального справедливого общества будущего, где живут талантливые, отважные, образованные, гармоничные как физически, так и морально люди.

«Смелая мечта, а не скептическое разочарование побеждает в жизни!»

Родившийся в семье крестьянина-старовера, и выросший в строгих нравах, он после развода родителей оказался под опекой родственницы, затем Отдела народного образования, и в конце концов - поступил в автороту, где углубленно изучил автомеханику и получил контузию во время бомбардировки Очакова белогвардейцами. После войны работал водителем, занимался разгрузкой барж, а в свободное время увлеченно читал труды ученых по биологии, эволюции, климату.

В 15 лет Иван заканчивает обучение в школе и, сдав экзамены на стюарда каботажного плавания, отправляется на Дальний Восток матросом на парусно-моторном судне. Капитан корабля Лухманов, заметивший выдающийся талант юноши и его стремление к знаниям, посоветовал ему пойти в науку. Иван Антонович получает кандидатскую степень биологических наук, а позже экстерном защищает докторскую в Ленинграде.

За свою жизнь Ефремов совершил множество экспедиций по Поволжью, Уралу и Средней Азии, а также по Сибири и Дальнему Востоку. В 1931 году он исследовал устье реки Горин, что послужило началом строительства Комсомольска-на-Амуре. Еще одна его экспедиция пролегала по маршруту, который позднее стал частью БАМа. Его геологические карты и данные об этих районах были использованы при создании советского "Атласа мира".

В период военных лет Иван Ефремов стремился попасть на фронт, но из-за проблем со здоровьем был направлен командованием в штаб по эвакуации ценностей Палеонтологического института. В 1943 году ему было присвоено звание профессора палеонтологии. Ученый Ефремов стоял у истоков нового направления в палеонтологии - тафономии, изучающей захоронение ископаемых форм в геологических слоях. Многие его идеи в этой области звучали (и до сих пор звучат!) революционно: он оспаривал теорию Дарвина и считал, что существа разного уровня развития могли сосуществовать на Земле одновременно, подкрепляя свои аргументы конкретными ископаемыми. Например, его экспедиция в Монголию вернулась с несколькими вагонами окаменелостей древних ящеров, в то время как американская экспедиция, работавшая на том же месте всего несколько месяцев назад, ничего не обнаружила.

За совместную работу с Быстровым над монографией по остеологии и анатомии лабиринтодонта, Ефремов был удостоен награды Линнеевским обществом в Англии. В 1945 году он был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени за свои заслуги в палеонтологии, а в 1952 году он получил Сталинскую премию второй степени за свою книгу "Тафономия и геологическая летопись", которую Ефремов считал своим главным достижением.

Интерес к палеонтологии, который Ефремов испытывал профессионально, послужил основой для его литературных произведений. Даже в описании фантастических событий и ситуаций он всегда придерживался научного подхода и исторической достоверности. При этом он никогда не прекращал заниматься научной деятельностью. Его произведения признаны классикой социально-философской фантастики и переведены на практически все языки мира:

Интерес к палеонтологии, который Ефремов испытывал профессионально, послужил основой для его литературных произведений. Даже в описании фантастических событий и ситуаций он всегда придерживался научного подхода и исторической достоверности. При этом он никогда не прекращал заниматься научной деятельностью. Его произведения признаны классикой социально-философской фантастики и переведены на практически все языки мира:

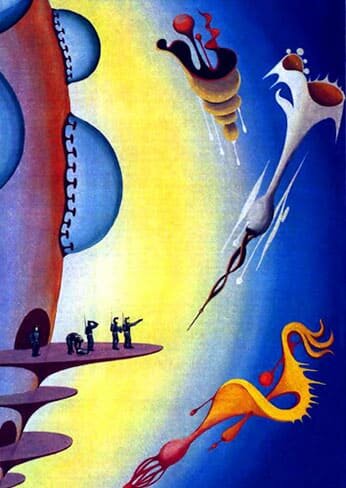

- социально-философская «Туманность Андромеды» (1957 г.), посвященная масштабным научным экспериментам и межгалактическим путешествиям описывает возможную модель будущего мира, где люди увлечены чем-то более достойным, чем «делание денег» или политическая борьба. Это — книга-мечта о созидательной и прекрасной жизни объединенного человечества, обратившего свой взор в космос, за горизонт новых открытий, описывающая гуманистическую концепцию освоения новых миров

«Мудрость — это сочетание знания и чувств».

- антиутопия «Час Быка» (1963 г.), являющаяся логическим продолжением первого романа, показывает то, что может произойти с обществом, если оно отойдет от идеалов честности, справедливости, нацеленности на научное и творческое развитие и скатится в дикость тоталитаризма. Действие происходит на планета Торманс, где общество разделено на «короткоживущих» и «долгоживущих». Книга была запрещена сразу после выхода и изъята из всех магазинов.

«Чем сложнее общество, тем большая в нем должна быть дисциплина, но дисциплина сознательная, следовательно, необходимо все большее и большее развитие личности, ее многогранность.»

- социально-исторический роман «Таис Афинская» (1969 г.), реконструирующий эпоху завоевательных походов Александра Македонского, хоть и не является фантастическим в полном смысле слова, но не может не быть упомянут. Яркие образы героев, наполнены такой красотой и гармонией, что стали идеалами Человека для многих последующих поколений.

«Знать как действовать, — половина дела, другая половина — знать время, когда совершать действие. Для всех дел в мире есть надлежащее время, но чаще всего люди упускают его.»

Иван Ефремов - один из ученых-провидцев, который предвидел появление множества изобретений задолго до их фактического изобретения. Он описал принцип работы голографии, жидких кристаллов, трехмерного телевидения, экзоскелетов, микрокибернетических лечебных устройств. Также он предсказал обнаружение месторождения ртутной руды на Южном Алтае.

Георгий Мартынов: «Гость из бездны» (1962 г.), «Гианэя» (1963 г.)

Жизненный путь Георгия Сергеевича Мартынова (1906–1983) был полон трудностей. Его родители расстались, когда он был еще ребенком, и мальчик вынужден был бросить учебу, чтобы помогать матери и сестре. С четырнадцати лет он работал обычным рабочим на железной дороге в Екатеринодаре, а затем поступил в Ленинградскую школу военных сообщений. В 25 лет он почти полностью потерял слух из-за несчастного случая, что привело к окончанию его военной карьеры.

Жизненный путь Георгия Сергеевича Мартынова (1906–1983) был полон трудностей. Его родители расстались, когда он был еще ребенком, и мальчик вынужден был бросить учебу, чтобы помогать матери и сестре. С четырнадцати лет он работал обычным рабочим на железной дороге в Екатеринодаре, а затем поступил в Ленинградскую школу военных сообщений. В 25 лет он почти полностью потерял слух из-за несчастного случая, что привело к окончанию его военной карьеры.

После этого Георгий Сергеевич трудился на заводе, производящем резиновые изделия, и постепенно продвигался по карьерной лестнице. Он был активным членом КПСС и во время Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. За свою отвагу он был награжден орденом Красной звезды.

В зрелом возрасте после войны Мартынов обратился к литературному творчеству. Его первый роман "Гость из бездны", задуманный в 1951 году, но выпущенный только в 1962 году, отражал его собственный военный опыт, переосмысленный с точки зрения общества далекого будущего. В этом произведении главного героя, участника Великой Отечественной войны, оживляют его потомки из далекого будущего, но он с трудом находит свое место в прекрасном, но ему чуждом мире.

«Роман «Гость из бездны» был задуман и начат, а 1951 году. Я был убежден тогда, что описываемые в романе достижения науки и техники — дело очень отдаленного будущего, и поэтому перенес действие на две тысячи лет вперед. Жизнь доказала, что я был неправ. И теперь я так же искренне убежден, что наука и техника значительно раньше достигнут гораздо большего, чем описал я… Пусть все останется так. Читатель сам сумеет увидеть в описываемых событиях контуры не столь отдаленного будущего.»

С 1956 года он является членом Союза Писателей СССР и признанным профессионалом в своей области.

С 1956 года он является членом Союза Писателей СССР и признанным профессионалом в своей области.

Один из самых выдающихся произведений писателя - "Гианэя". Действие романа разворачивается в 30-е годы XXI века и рассказывает о взаимоотношениях между земным инженером и инопланетной гостьей. Их чувства усложняются различными ценностями, воспитанием и идеалами. Роман затрагивает тему контакта с представителями других инопланетных рас, одиночества, долга, спасения и радости от настоящей любви. Фоном для основной сюжетной линии служит сплоченное общество Земли, готовое принять любые вызовы. В некотором смысле их духовность и нравственность становятся лучшей защитой от космических угроз - узнавая и понимая землян, бывшие враги уже не желают оставаться таковыми.

«Неизвестная опасность — самое неприятное испытание для психики. Самый храбрый человек невольно поддается смутному чувству страха. Что предпринять, если неизвестно, от чего надо защищаться?»

Евгений Гуляковский: «Сезон туманов» (1979 г.), «Долгий восход на Энне» (1984 г.)

Евгений Яковлевич Гуляковский (1934–2017), будущий писатель-фантаст, появился на свет в Казани. Информации о его жизни немного, а вот о детстве практически нет. Он уделил значительное время изучению геологии: закончил геологический факультет Кишиневского университета, работал геологом в Северо-Восточном Казахстане, где возглавлял геологический отряд. Позже он полностью посвятил себя литературе.

«Так уж устроена жизнь, что сильным людям нередко достаются трудные дороги, приносящие им удачу, славу, почет, — все, что угодно, кроме обыкновенного человеческого счастья».

Одним из наиболее известных произведений писателя является "Сезон туманов" (1979) и его продолжение "Долгий восход на Энне" (вместе образуя дилогию с общей сюжетной линией), которые считаются первыми советскими произведениями в жанре боевой фантастики.

Одним из наиболее известных произведений писателя является "Сезон туманов" (1979) и его продолжение "Долгий восход на Энне" (вместе образуя дилогию с общей сюжетной линией), которые считаются первыми советскими произведениями в жанре боевой фантастики.

Перед читателем разворачивается героическая история освоения новых планет, встречи с необычными формами жизни, разгадывания загадок пространства и времени, а также включения детективных элементов в сюжет, что делает произведение захватывающим и увлекательным. Но не менее важны и философские идеи, заложенные в него. Своим характерным для Гуляковского подходом к герою, автор изображает Инспектора Ротанова не как супергероя, а как настоящего человека, который ищет свое место в мире, способного на сомнения, неуверенного в чем-то, но уважающего других, отважного и способного преодолевать свои страхи.

В произведении показывается, что разум, любовь и отвага способны на чудеса, а человеческие качества стоят выше всего.

«Мир, в котором разум осознал свое назначение, священен».

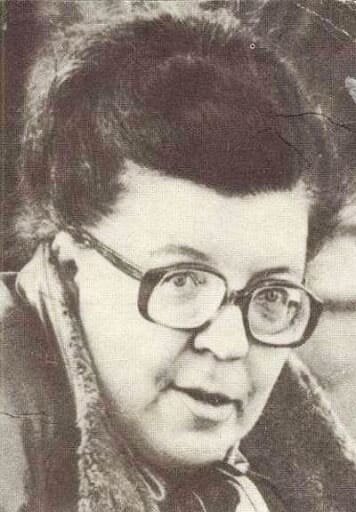

Ольга Ларионова (1935 — н/в): «Соната моря», «Чакра кентавра»

Жительница Санкт-Петербурга Ольга Николаевна Ларинова изначально получила образование в области физики и некоторое время отработала инженером в ЦНИИ металлургии и сварки. Однако в возрасте 32 лет она окончательно решила посвятить себя литературе.

В 1965 году Ларионова стала известной благодаря своему роману «Леопард с вершины Килиманджаро». В последующие годы ее произведения публиковались только в журналах, и ее рассказы часто подвергались цензуре.

В 1965 году Ларионова стала известной благодаря своему роману «Леопард с вершины Килиманджаро». В последующие годы ее произведения публиковались только в журналах, и ее рассказы часто подвергались цензуре.

Впоследствии Ларионова выпускает роман "Соната моря", за который ей присуждается престижная премия "Аэлита" в жанре научной фантастики. Эта удивительная история рассказывает о проблемах экологии, о том, как люди будущего относятся к ним, о заботе о нашей планете и о том, как современный человек может помочь облегчить жизнь будущим поколениям.

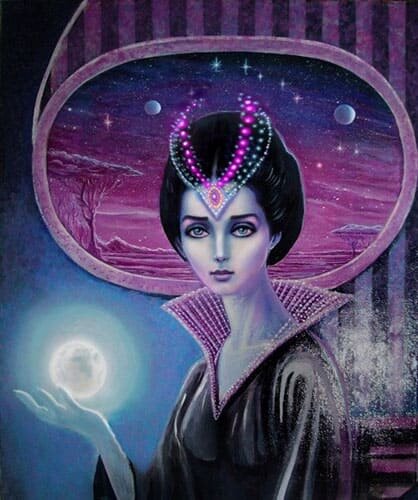

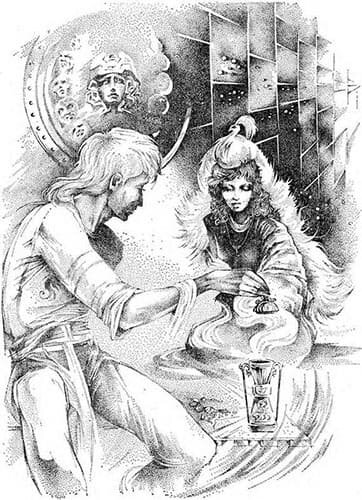

Писательницу часто называют венцом творчества цикл романов "Венценосный крэг", особенно его первую часть "Чакра кентавра", которую можно рассматривать как самостоятельное произведение. Автор определил жанр как стилизованную космооперу. Роман описывает планету сказочных дворцов, где царят рыцарские кодексы чести, и населенную совершенно слепыми людьми, видящими только глазами своих вечных спутников - птиц-крэгов, каждая из которых навсегда связана со своим хозяином. В этом сложном мире, где не все так, как кажется, внезапно появляется наш земной космонавт.

«Закаленные мужи, каким был Асмур из рода Муров, не снисходят до копания в происхождении сил, движущих их судьбой. К силе магического закона присовокупить собственную мощь и разум — вот в чем доблесть и честь. А не в сомнении».

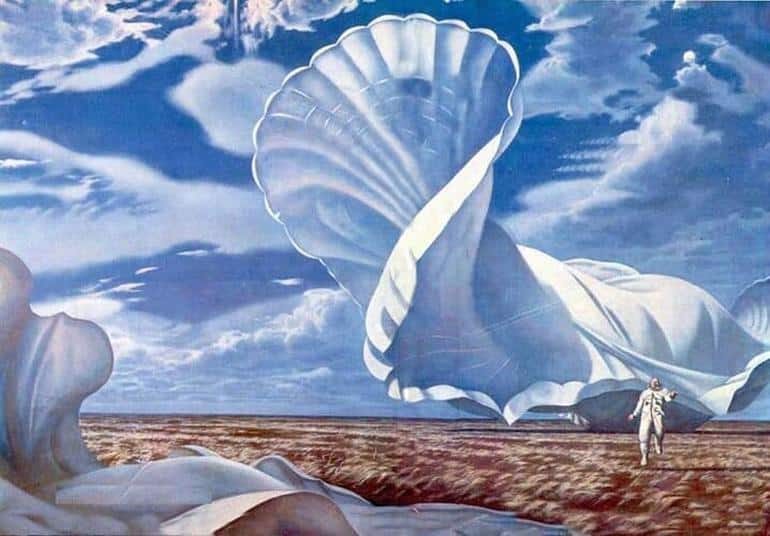

Иллюстрация, выполненная Дмитрием Литвиновым, к роману "Чакра кентавра" (также известному как "Звездочка-Во-Лбу")

Иллюстрация, выполненная Дмитрием Литвиновым, к роману "Чакра кентавра" (также известному как "Звездочка-Во-Лбу")

Уникальный стиль изложения и развитие сюжета совершенно не похожи на что-либо другое - от изысканной тонкости до комического, от эпического масштаба до трогательных переживаний отдельных персонажей. Парадоксальность, изящество, насмешка, категоричность, наивность... Созданные герои становятся обычными людьми, обладающими целым рядом недостатков, а затем новый поворот сюжета снова поднимает их на пьедестал. И все это происходит в абсолютно невообразимой обстановке - от поединков на крылатых конях до проблем порабощения одной разумной цивилизации другой и генетических экспериментов.

Иногда кажется, что разные части текста написаны совершенно разными авторами. Жанр, кажется, также меняется по ходу романа - то социально-философский, то боевой фантастический, то фэнтези, а то даже любовный роман - но оторваться совершенно невозможно.

«Клад воспоминаний — единственное из сокровищ, которое нельзя уменьшить, отдавая часть его ближнему».

Владислав Крапивин: «В глубине Великого Кристалла» (1989–1991)

Владислав Петрович Крапивин (1938–2020) родился в Тюмени в семье педагогов. Его жизнь была тесно связана с литературой и словом: сначала он изучал журналистику, затем работал в различных журналах, а затем начал издавать собственные произведения. Кроме того, он увлекался фехтованием. Еще со студенческих лет он активно взаимодействовал с молодежью, организовав детский клуб "Каравелла", из которого вышло много талантливых представителей науки и искусства. Писателю были присуждены множественные награды, включая Премию Президента России.

Владислав Петрович Крапивин (1938–2020) родился в Тюмени в семье педагогов. Его жизнь была тесно связана с литературой и словом: сначала он изучал журналистику, затем работал в различных журналах, а затем начал издавать собственные произведения. Кроме того, он увлекался фехтованием. Еще со студенческих лет он активно взаимодействовал с молодежью, организовав детский клуб "Каравелла", из которого вышло много талантливых представителей науки и искусства. Писателю были присуждены множественные награды, включая Премию Президента России.

Тема детства и взросления пронизывает все произведения этого автора. Он часто утверждал, что его детство было обрывком из-за войны, и что он всегда ощущает себя двенадцатилетним. Поэтому главные персонажи писателя - это трогательные дети или подростки, заботящиеся о младших. В своих произведениях писатель создал уникальный образ подростка: мечтателя, воина, защитника, идеалиста, который одновременно полон бунтарского духа и стремления к справедливости. Его герои всегда отличаются высокой моралью и способностью совершить подвиг.

«Дети обычно скорее хотят стать взрослыми, а мне наоборот, хотелось, чтобы подольше было детство… Не хватало собственного детства из-за войны, наверное, поэтому и стал писать о ребятах и для ребят.»

В 25 лет он уже написал свои первые романы, и вскоре после этого получил признание общественности. На протяжении долгого времени писатель трудился в жанре приключенческой реалистичной литературы. Его раннее творчество можно охарактеризовать словами "барабаны", "шпаги", "паруса", "призыв дальних путешествий", однако в 80-е годы он обратился к жанру фантастики, сохраняя в качестве героев детей и подростков.

«Города, которые предали своих детей, долго не живут».

«Они станут владеть тайнами пространства и времени и, может быть, тайной бессмертия… — Зачем мне бессмертие, если нету мамы… — шепотом сказал Ежики».

Один из наиболее известных фантастических циклов от писателя - "В глубине Великого Кристалла". Повести объединены общей концепцией множественных вселенных, каждая из которых представляет собой одну из сторон бесконечно многогранный Кристалл. Миры Кристалла соединены дорогой, простирающейся через все его грани, и кроме того, способны перемещаться по этой вселенной дети с особыми способностями - койво. Цикл прославляет истинную дружбу, верность, смелость и готовность преодолевать препятствия во имя высоких моральных идеалов.

Один из наиболее известных фантастических циклов от писателя - "В глубине Великого Кристалла". Повести объединены общей концепцией множественных вселенных, каждая из которых представляет собой одну из сторон бесконечно многогранный Кристалл. Миры Кристалла соединены дорогой, простирающейся через все его грани, и кроме того, способны перемещаться по этой вселенной дети с особыми способностями - койво. Цикл прославляет истинную дружбу, верность, смелость и готовность преодолевать препятствия во имя высоких моральных идеалов.

«Задача тяжела, но посильна. Добро в мире — изначально. Оно родилось вместе со Вселенной. Зло возникло просто как отрицание добра и всего мира. Беда в том, что злу живется гораздо легче. У него ведь одна цель: уничтожить добро. А у добра целей две: во-первых, творить, строить, созидать мир, а во вторых, защищать то, что сделано, от зла. Значит, и энергии нужно вдвое. А ее у добра и зла, увы, поровну. Если же добро забудет о творчестве и направит усилия только на войну со злом, то погубит себя. Станет двойником зла».

Александр Шалимов: «Охотники за динозаврами» (1968 г.)

Александр Иванович Шалимов (1917–1991) не только был известным фантастом, но также имел опыт работы геологом. Он окончил Ленинградский горный институт и принимал участие в экспедициях по Средней Азии, Северу, Карпатам, Крыму и Кавказу. Со временем он начал преподавать в Ленинградском горном институте и принимал участие в открытии нескольких месторождений.

Прошедший Великую Отечественную войну и удостоившийся двух медалей за боевые заслуги, Шалимов после окончания войны отдал еще восемь лет службе в армии. За время своей военной карьеры он достиг звания подполковника-инженера. После демобилизации Шалимов защитил кандидатскую диссертацию и стал преподавателем геологии и минералогии. Он также работал в университетах Варшавы и Кубы.

Первые произведения Александра Ивановича были выполнены в стиле реализма, хотя он начинал свою карьеру с фантастических рассказов. Его книги пронизаны увлечением геологией, часто они посвящены природным явлениям или загадкам Земли. Одним из ярких примеров является сборник научно-фантастических рассказов "Охотники за динозаврами", в котором затрагиваются проблемы геологии, планетологии, экологии, энергетики и кибернетики.

Автор, словно загадочный проводник, ведет читателя по следам приключений главных героев. Персонажи Шалимова не делятся на "плохих" и "хороших" в четких рамках. Писатель оставляет пространство для размышлений и анализа, что позволяет каждому легко соприкоснуться с персонажами. Обращение к увлекательным темам из мира загадочного в сочетании с запутанным сюжетом не оставит равнодушными тех, кто обладает любопытным умом и увлекается нераскрытыми загадками. А кто же не любит загадок?

Советская научная фантастика представляет собой уникальное явление в мировой литературе. Ее произведения описывают далекие миры, межгалактические путешествия, будущее человечества и способы достижения гармонии в мире. Вопросы экологии, кибернетики, генетики и этики, представленные в этих книгах, остаются актуальными и в наше время. Однако, главное отличие советской научной фантастики заключается в ее чистоте и светлости. Авторы никогда не стремились пугать или шокировать читателя, а скорее предлагали пути решения важных проблем и устанавливали высокие моральные стандарты. Читатель всегда находил в них веру в себя, в дружбу, любовь и человечество, что делало их своеобразной "путеводной звездой" для будущих поколений.